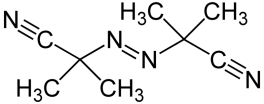

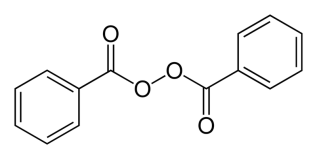

Die Strukturierung von Negativlacken beruht auf der Stabilisierung belichteter Bereiche unter Einsatz von Vernetzern (cross linker). Radikalstarter, wie z.B. Azo-bis(isobutyronitril) (AIBN) oder Dibenzoylperoxid (DBDO), bilden durch Erwärmen oder auch Bestrahlung mit kurzwelligem Licht < 300nm reaktive Radikale, die als Folge der ausgelösten Kettenreaktionen eine Vernetzung der Polymermatrix bewirken. Daraus resultiert eine Verringerung der Löslichkeit der vernetzten Polymere in den eingesetzten organischen Entwicklern (z.B. MIBK-Entwickler). Die belichteten Bereiche bleiben daher nach der Entwicklung stehen.

Abb. 1: Radikalbildner AIBN

Abb. 2: Radikalbildner Benzoylperoxid

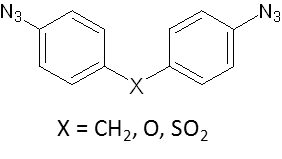

Radikalbildner sind z.B. auch aromatische organische Diazide, die sich ebenfalls gut zur Fotovernetzung eignen (Abb.: 3). Durch Bestrahlung mit kurzwelligem Licht bilden sich sehr reaktive Nitren-Zwischenstufen, die auf vielfältige Weise vernetzend mit der Polymermatrix reagieren können. So bilden sich durch Insertion in CH-Bindungen sekundäre Amine, die Addition an C-C-Doppelbindungen führt zu zyklischen Aminen und durch H-Abstraktion entstehen Radikale, die ebenfalls zum Vernetzungsprozess beitragen.

Abb. 3: Organische aromatische Diazide

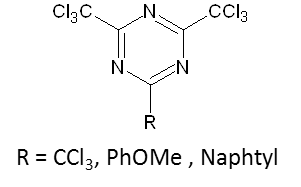

Eine weitere wichtige Substanzgruppe für negative Vernetzungsreaktionen sind die Säurebildner, die nach erfolgter Aktivierung (Abspaltung eines Protons) durch Reaktion die Vernetzung des jeweiligen Polymers mit der beigefügten aminische Komponente (Cymel) bewirken (cross-linken). Viele halogenhaltige Substanzen eignen sich prinzipiell als Säurebildner, etabliert haben sich jedoch die besonders lichtempfindlichen trichlormethylsubstituierten Triazinverbindungen (Abb.: 4). Es gibt eine Vielzahl von anderen Säuregeneratoren, die sich in ihrer Absorptionswellenlänge und in ihrer Säurestärke unterscheiden.

Abb. 4: Für chemisch verstärkte Resists eingesetzte Säuregeneratoren

Durch Bestrahlung mit kurzwelligem Licht (Absorptionswellenlänge des Säurebildners) bildet sich in Gegenwart von Wasserspuren Säure, die mit den Aminen unter Salzbildung reagiert und die Vernetzung zwischen den Polymeren und Aminen bewirkt. Bei Raumtemperatur erfolgt die resultierende Vernetzung nur sehr langsam, daher ist ein zweiter Temperschritt bei etwa 95°C notwendig, der die Reaktion stark beschleunigt. Werden die vernetzten Lackschichten anschließend auf Temperaturen > 150°C erwärmt, erfolgt eine weitere Stabilisierung, die auch geringfügig zu einer erhöhten Plasmaätzbeständigkeit führt. Die Vernetzung der sogenannten CAR‘s (chemically amplified resists) bewirkt eine Veränderung der Absorptionseigenschaften (Abb.: 5).

Abb. 5: Veränderung der Absorptionseigenschaften von prozessierten CAR-Fotolacken